Methoden Ästhet

In dieser Rubrik werden beispielhaft Methoden wissenschaftlichen Arbeitens vorgestellt und zugleich werden

Hilfestellungen gegeben, wie sie am geschicktesten zu bearbeiten sind.

Die Merktechniken basieren auf Erkenntnissen der Hirnforschung. Es wird der Versuch unternommen, beide

Gehirnhälften für das Lernen zu nutzen. Lerninhalte können langfristig im Gedächtnis durch

Wiederholungsmechanismen, z.B. in Form von Mnemotechniken,

die auch als Eselsbrücken bekannt sind, verankert werden.

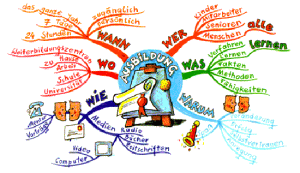

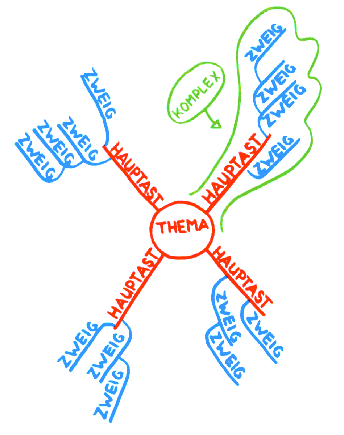

Die Kreativitätstechniken

dienen im Wesentlichen dazu, viele neue Ideen

zu sammeln, diese zu strukturieren und zu visualisieren, um sie dann erfolgreich umzusetzen. Außerdem werden

mit Hilfe vieler Kreativitätstechniken bereits bestehende Probleme gelöst und neue Blickwinkel gefunden.

Mnemotechniken

Der Begriff der Mnemotechnik kommt aus dem Griechischen und heißt Gedächtniskunst. Die Technik wird als

Hilfe zum Einprägen schwieriger Gedächtnisstoffe durch Lernhilfen, wie z.B. Merkverse (Eselsbrücken),

bildliche Darstellungen und Schemata verstanden.

Das Prinzip der Mnemotechnik besteht darin, dass schwer einprägbare Informationen mit einfacheren

Vorstellungen verknüpft werden. Aus Sicht der Hemsiphärenforschung sollte versucht werden, den Lernstoff

nicht nur in die linke, sondern auch in die (merkstärkere) rechte Gehirnhälfte zu transportieren.

Gedächtnistechniken versuchen:

- beide Gehirnhälften anzusprechen und in Aktion zu versetzen, um Lernstoff dauerhaft zu sichern

- die Fähigkeit der Assoziation zu nutzen. Die Assoziation stellt Verbindungen zwischen Wörtern und abstrakten Dingen, Zahlen und Bildern, Zahlen und Orten, Orten und Wörtern, Gesichtern/Namen und Wörtern her und verankert die Informationen so im Gedächtnis

- die biologischen Möglichkeiten unseres Gehirns auszunutzen. Spontan können wir bis zu sieben Einheiten im Kurzzeitgedächtnis behalten.

Um mehr Informationseinheiten aufzunehmen, kann man:

- einzelne Zahlen zu mehrstelligen Zahlen zusammenfassen. Das wird auch Chunking (chunk = Brocken, großes Stück) genannt. Dies lässt sich natürlich auch mit zusammengesetzten Wörtern oder mit Reimen umsetzen, die sich im Gehirn noch besser verankern (Drei, drei, drei bei Issos Keilerei.).

- Auch können in Zahlenreihen bereits bekannte Zahlen vorkommen, die das Merken vereinfachen (3110 = Halloween) oder Zahlen, die z.B. als Geburtstag im persönlichen Gedächtnis emotional bereits verankert sind. Diese Möglichkeit besteht auch bei Gesichtern und Namen, wenn die Verankerung mit der Formulierung »...der sieht aus wie ...« einhergeht.

- Man kann Zahlenfolgen in Rechenaufgaben zusammenfassen (132639 oder 13+26=39).

- Ebenso können Zahlen optisch eingeprägt werden, z. B. mit dem Tastentrick, der bei der Eingabe der Zahlen ein Muster auf der Tastatur ergibt, das leichter zu merken ist.

- Zahlen und Begriffe können an Orten festgemacht und so gelernt werden

- Den Zahlen kann ein Bild zugeordnet werden um, um daraus Geschichten zu ersinnen, die leicht zu merken sind. Beispiele für Zahlenbilder sind: O = Ei; 1= Kerze; 2= Schwan; 3 = Dreizack; 4 = Klee; 5 = Hand; 6= Lottogewinn; 7 = Zwerg; 8 = Sanduhr; 9 = Schlange.

- Ebenso werden Buchstaben mit Bildern gekoppelt, um sie sich zu merken.

- Begriffe können auch über den Anfangsbuchstaben gemerkt werden. Die Anfangsbuchstabend der Begriffe werden dann in einem Satz in die richtige Reihenfolge gebracht. Bekanntester Merksatz für unsere Planeten Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto ist: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten.

In der folgenden Übersicht sind Methoden und Techniken aufgelistet, die aus oben beschriebenen

Erkenntnissen und Beispielen entwickelt wurden. Eine ausführliche Beschreibung finden sie unter den

jeweiligen Stichworten.

- Lokalisationsmethode/ Loci-Methode: Diese Methode verknüpft visuell den zu lernenden Stoff mit Orten.

- Kettenmethode: Diese Methode reiht den zu erinnernden Lernstoff wie auf einer Kette auf und verknüpft die einzelnen Glieder miteinander.

- Geschichtenmethode: Diese Methode setzt unverbundene Informationen in den Sinnzusammenhang einer erfundenen Geschichte.

- ABC-Technik: Buchstabenmerkwörter werden mit neuen zu lernenden Fakten verbunden und in die richtige Reihenfolge gebracht.

- Merkwortsystem: Zahlenmerkwörter werden assoziativ mit neuen zu lernenden Fakten verbunden und visualisiert.

- Reimtechnik: Informationen werden mit einem Reim verbunden, den unser Gehirn besser behalten kann.

- ERKO-System: Dieses System ist speziell für das Merken von Zahlen entwickelt. Jeder Ziffer wird ein Konsonant zugeordnet, der eine Gemeinsamkeit mit der Ziffer hat.

- Major-System: Dieses System ist die Weiterentwicklung des ERKO-Systems für Zahlen. Die Zahlen 1 bis 100 werden zu Bildern.

- Taschen-Trick: Dieser Trick verbindet Informationen mit Gegenständen.

- Namen und Gesichter: Charakteristiken von Namen und Gesichtern werden mit Bekanntem in einem Bild, Reim o.ä. verbunden.

- Die Magische Zahl 7: Diese Ziffer steht für die Aufnahmefähigkeit unseres Ultrakurzzeitgedächtnisses.

Linkempfehlungen :

- Baier, Melanie; Francz, Nora; Hölzl, Stefan & Pressl, Sarah (2006): Wie funktioniert Gedächtnistraining,

Online unter: www.stangl.eu/psychologie/praesentation/gedaechtnistraining.shtml - Strangl, Werner: Das Vergessen,

Online unter: arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/Vergessen.shtml - Groll, Tina (2013): Leichter lernen mit Mnemotechniken,

Online unter: www.zeit.de/karriere/beruf/2013-06/uebersicht-gedaechtnistechniken-lernen

- Lokalisationsmethode (Loci-Methode)Diese Methode gründet darauf, dass im Gedächtnis Orte und die Reihenfolge von Orten (z.B. der Weg zur Schule, die Wege im eigenen Haus) besonders gut verankert sind. Wichtige zu lernende Begriffe werden mit den Orten bzw. mit dem Weg verknüpft.

-

Es werden bildhafte Verbindungen zwischen Orten und den zu lernenden Begriffen hergestellt. Geht man gedanklich den Weg entlang, dienen die Orte als Erinnerungshilfe für die damit verbundenen Lerninhalte.

- Zuerst wird ein bekannter Weg ausgesucht. Routenpunkte werden festgelegt und visualisiert.

- Die Begriffe werden dem Ort zugeordnet. In der festgelegten Reihenfolge können die Orte wieder abgegangen werden, um die abgestellten Begriffe wieder aufzunehmen.

Mit der Loci-Methode können auch Zahlen gemerkt werden. Die Orte stehen dann für Zahlen. Dies kann jeder selbst festlegen, sollte aber zukünftig für alle Zahlenreihen gelten.

Z.B.: O=Diele. 1=Bad, 2=Schlafzimmer, 3=Küche, 4=Wohnzimmer, usw.

In eine Geschichte verpackt könnte die Pin-Nr.1043 dann lauten: Ich gehe ins Bad. Dann durchquere ich die Diele, um ins Wohnzimmer und dann in die Küche zu gelangen.Linkempfehlung :

- KettenmethodeDie Kettenmethode reiht die zu lernenden Begriffe wie eine Kette auf. Diese Technik geht von der Erkenntnis aus, dass man sich besser an Informationen erinnert, wenn sie miteinander verknüpft sind.

-

Es wird eine bildhafte Vorstellung zwischen der ersten und zweiten, dann von der zweiten und dritten Information usf. gebildet, so dass die Bilder wie Kettenglieder miteinander verbunden sind. So lassen sich eine Reihe von Informationen in der vorgegebenen Reihenfolge lernen. Die Reihenfolge muss aber eingehalten werden, da das vorausgehende Element den Suchhinweis für das Nächste liefert.Diese Methode kann sehr gut für Einkaufslisten, Tagesabläufe u. ä. genutzt werden. Die folgende Einkaufsliste mit den Produken: Eier, Mehl, Zucker, Milch, Wurst, Servietten, Salzstangen, Blumen, könnte so verknüpft sein: Stellen Sie sich Ostereier vor, die durch eine Mehlwüste kullern. Dann sehen Sie eine Mehlwüste, in der ein Zuckerregen niedergeht. Der Zuckerregen fließt in eine Milchflasche. Die Milchflasche ist mit einer Wurstscheibe verschlossen. Die Wurstscheibe ist ein Motiv auf einer Serviette und eine Serviette umwickelt zehn Salzstangen. Eine Salzstange hat einen Blumenkopf.