Wissenschaft Ästhet

In dieser Rubrik werden Verbindungen zu fachwissenschaftlichen Diskursen hergestellt. Hinweise sollen

gegeben werden auf Forschungstraditionen, deren Ergebnisse nachvollziehbar machen, warum dieser

Lernpräferenztyp durch visuell-ästhetische Anregungen Impulse zum Lernen bekommt.

Susanne Langer hat in ihrem Buch

»Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst« (1965) unterschieden zwischen

zwischen »diskursiver« und »präsentativer Symbolisierung«. Die präsentative Symbolisierung ermögliche

Artikulationen, die sich der diskursiven Logik widersetze. Diese Differenzierung wurde zur Grundlage ihrer

ästhetischen Theorie.

Die Gestaltpsychologie ist eine Forschungsrichtung, deren Wurzeln in das 19. Jahrhundert reichen. Ihre

besondere Entfaltung erfuhr sie in den

20er bis 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland. Ihr Anliegen ist es Gesetzmäßigkeiten zu finden,

mit deren Hilfe man Bilder und/oder Szenen immer nur in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmen kann.

Die Hemisphärenforschung setzt sich mit den unterschiedlichen Arbeitsweisen der beiden Hemisphären unseres

Gehirns auseinander. Dieser Forschungszweig, kann erklären welche Vorgänge im Gehirn den Menschen in die

Lage versetzen, ein ästhetisches Urteil zu fällen. Zugleich wird durch sie verdeutlicht, dass die

multioptionale Fähigkeit unseres Gehirnes nur dann optimal genutzt wird, wenn es zu einem permanenten Dialog

zwischen den beiden Hemisphären kommt.

Literatur :

- Langer, Susanne: (1942): Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Frankfurt/M 1987.

Präsentativer Symbolismus

Die Sprache ist nach Auffassung von Susanne Langer

keinesfalls unsere einzige artikulierte Hervorbringung. Jenseits der Diskursivität gibt es Phänomene, die

sich nicht in einem »logischen Jenseits« befinden. »Unsere Sinneserfahrung ist bereits ein Prozeß [sic]

der Formulierung« (Langer 1987, S. 95). Aus dem Chaos der Sinnesempfindungen müssen unsere Sinnesorgane

Formen auswählen. Augen und Ohren scheinen das sensorische Feld nach bestimmten Mustern und Sinnesdaten zu

gliedern. Aus diesem Grund wächst den Formen Bedeutung zu.

Unserem Empfangsapparat wohnt eine Tendenz inne, das sensorische Feld in bestimmte Muster von Sinnesdaten zu

gliedern. Sobald die Außenwelt auf unsere Rezeptoren wirkt, beginnt bereits »das Geistige« in der Tätigkeit

unserer Sinne. Aus der Flut von Lichteindrücken werden Formen wahrgenommen. Die Formen der Wahrnehmung, die

intuitiv und unbewusst vollzogenen Abstraktionen, entsprechen den primitivsten Instrumenten unserer

Intelligenz. »Sie sind echtes symbolisches Material, Medien des Verstehens, durch deren Vermittlung wir

eine Welt von Dingen und von Ereignissen erfassen, die die Geschichte der Dinge sind« (ebd., S. 98).

Langer vermutet einen unbewussten »Sinn für Formen«, der die Wurzel aller Abstraktion ist (ebd, S. 93).

Diese Abstraktionsfähigkeit ist wiederum die Bedingung für Rationalität. Rationalität ist daher tief

verankert in unserer animalischen Erfahrung, »in unserer Wahrnehmungsfähigkeit, in den elementaren

Funktionen unserer Augen, Ohren und Finger« (ebd., S. 96). Der Stempel des Geistigen trägt alle

Sensitivität, das geistige Leben beginnt schon mit unserer physiologischen Konstitution. Sich beziehend auf

die Gestaltpsychologie von Wolfgang Köhler

und Max Wertheimer konstatiert sie

die geistige Tätigkeit unserer Sinne von Anbeginn an. Dementsprechend ist Sehen kein passiver Vorgang,

sondern selber schon ein Formulierungsprozess. »Unser Verständnis der sichtbaren Welt beginnt im Auge«

(ebd., S. 97).

Die grundlegenden Wahrnehmungsformen, die die elementaren Abstraktionen des von unseren Sinnen erfassten

symbolischen Materials liefern, gehören nach Auffassung von Langer der präsentativen Ordnung an. »Visuelle

Formen - Linien, Farben, Proportionen usw. - sind ebenso der Artikulation, d.h. der komplexen Kombination

fähig wie Wörter. Aber die Gesetze, die diese Art von Artikulation bestimmen, sind von denen der Syntax, die

die Sprache regieren, grundverschieden. Der radikalste Unterschied ist der, dass visuelle Formen nicht

diskursiv sind. Sie bieten ihre Bestandteile nicht nacheinander, sondern gleichzeitig dar, weshalb die

Beziehungen, die eine visuelle Struktur bestimmen, in einem Akt des Sehens erfaßt [sic] werden« (ebd., S.

99).

Während zwischen Anzeichen und Symbol ein logischer Unterschied besteht, weist die von Langer vorgenommene

Unterscheidung zwischen diskursiven und präsentativen Strukturen formale Verschiedenheit auf. Im strengen

Sinne ist Sprache ihrem Wesen nach diskursiv. Die Sprache hat festgelegte Äquivalenzen, besitzt permanente

Bedeutungseinheiten, die zu größeren Einheiten verbunden werden können. »Die durch die Sprache übertragenen

Bedeutungen werden nacheinander verstanden und dann durch den als Diskurs bezeichneten Vorgang zu einem

Ganzen zusammengefaßt[sic]; die Bedeutungen aller anderen symbolischen Elemente, die zusammen ein größeres,

artikuliertes Symbol bilden, werden nur durch die Bedeutung des Ganzen verstanden, durch ihre Beziehung

innerhalb der ganzheitlichen Struktur. Daß sie überhaupt als Symbole fungieren, liegt daran, daß sie alle zu

einer simultanen, integralen Präsentation gehören. Wir wollen diese Art von Semantik präsentativen

Symbolismus nennen, um seine Wesensverschiedenheit vom diskursiven Symbolismus, das heißt von der

eigentlichen Sprache zu charakterisieren« (ebd., S. 103). Der präsentative Symbolismus reicht von den

elementaren intuitiven Abstraktionen der Gestalterkennung (Bilder, Metaphern) über den Traum, Ritus, Musik,

Mythos, die Bereiche der Phantasie und der Emotionen bis zur bildenden Kunst. Präsentativ meint alle nicht

den logischen Gesetzmäßigkeiten der Sprache gehorchenden, simultanen integralen Präsentationen.

Quelle :

- Röll, Franz Josef (1998): Mythen und Symbole in populären Medien. Der wahrnehmungsorientierte Ansatz in der Medienpädagogik. Frankfurt.

Literatur :

- Langer, Susanne: (1942): Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Frankfurt/M 1987.

Gestaltpsychologie

Die Gestaltpsychologie geht von dem Leitsatz aus, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Der

Überblick über die gesamte Problemsituation gilt daher als Voraussetzung für das Problemlösen, da nur dann

die Befähigung gegeben ist die Teile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.

Die Gestaltpsychologie lehrt, dass die Formwahrnehmung über das Erfassen des visuellen Reizes hinausgeht.

Formen, Figuren oder Gestalten sind dieser Theorie gemäß das Ergebnis von Prozessen der Gliederung und

Herstellung von Zusammenhängen im Wahrnehmungsfeld. Indem ich wahrnehme, trenne ich eine Figur von einem

Hintergrund. Bestimmte Elemente werden von unserem visuellen System als Figuren aufgefasst, während das

übrige visuelle Feld als Hintergrund interpretiert wird. Diese Leistung des Wahrnehmungssystems gilt als

Voraussetzung für sichere und schnelle Orientierung und wird Figur-Grund-Unterscheidung genannt. Abhängig

ist die Unterscheidung von Figur und Grund von der Bildung von Gestalten.

Die Gestalttheoretiker Max Wertheimer,

Wolfgang Köhler,

und Kurt Koffka haben bei ihren

Untersuchungen u.a. folgende Gesetzmäßigkeiten herausgearbeitet:

Nach längerer Betrachtung »kippt« der Würfel. Dieses »Kippen« wird als Gestaltwechsel bezeichnet.

Nach längerer Betrachtung »kippt« der Würfel. Dieses »Kippen« wird als Gestaltwechsel bezeichnet.

»Die Kanten des Würfels sind imaginär; sie werden von unserem Gehirn nach dem Gesetz der guten Fortsetzung

erzeugt.«

Einsicht ist nach Auffassung der Gestaltpsychologie die Voraussetzung für das Problemlösen. Ein Mensch löst

demgemäß ein Problem, wenn er in der Lage ist, eine Beziehung zwischen den Elementen einer Problemsituation

wahrzunehmen.

Die Gestaltpsychologie lehrt, dass die Formwahrnehmung über das Erfassen des visuellen Reizes hinausgeht.

Formen, Figuren oder Gestalten sind dieser Theorie gemäß das Ergebnis von Prozessen der Gliederung und

Herstellung von Zusammenhängen im Wahrnehmungsfeld. Indem ich wahrnehme, trenne ich eine Figur von einem

Hintergrund. Bestimmte Elemente werden von unserem visuellen System als Figuren aufgefasst, während das

übrige visuelle Feld als Hintergrund interpretiert wird. Diese Leistung des Wahrnehmungssystems gilt als

Voraussetzung für sichere und schnelle Orientierung und wird Figur-Grund-Unterscheidung genannt. Abhängig

ist die Unterscheidung von Figur und Grund von der Bildung von Gestalten. Die Gestalttheoretiker haben bei

ihren Untersuchungen folgende Gesetzmäßigkeiten herausgearbeitet:

- Gesetz der Ähnlichkeit: Einander ähnliche Elemente werden eher als zusammengehörig erlebt als einander unähnliche.

- Gesetz der Nähe: Elemente mit geringen Abständen zueinander werden als zusammengehörig wahrgenommen.

- Gesetz der Kontinuität übereinstimmendes Verhalten: Gesetz der (objektiven) Einstellung (frühere Gruppierungen werden bevorzugt).

- Gesetz des Aufgehens ohne Rest Abstoßung oder Ergänzung: Gesetz der durchgehenden Kurve (des glatten Verlaufs).

- Gesetz der Geschlossenheit: Linien, die eine Fläche umschließen, werden unter sonst gleichen Umständen leichter als eine Einheit aufgefasst als diejenigen, die sich nicht zusammenschließen.

Es gibt nach Auffassung der Gestaltpsychologie eine Tendenz unseres Wahrnehmungssystems, unser

Wahrnehmungsfeld möglichst einfach zu strukturieren, das so genannte Gesetz zur guten Gestalt

(Prägnanzeffekt). Wenn Teile und Einheiten eines Musters auf einer Linie liegen oder ihre Richtungen nur

geringe Abweichungen aufweisen, unterstellen wir eine stetige Fortsetzung. Bei abrupten Richtungsänderungen

interpretieren wir Konturen als nicht zusammengehörig. Demgemäß deckt unser Wahrnehmungssystem im visuellen

Reizmuster objektive Strukturen und Gruppierungen unserer Umwelt auf.

Linkempfehlungen :

Hemisphärenschichtforschung

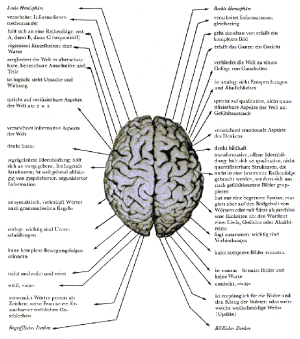

Die Vermutung, dass in unserem Gehirn unterschiedliche Areale für spezifische Fähigkeiten zuständig sind,

wurde bereits im 19. Jahrhundert geäußert. 1861 wies Paul Broca

nach, dass es in unserem Gehirn ein Sprachzentrum gibt. Etwa zehn Jahre später fanden Forscher heraus, dass

die rechte bzw. linke Gehirnseite die jeweils gegenüberliegende Körperhälfte beeinflussen.

Quelle: Gabriele L. Rico: Garantiert schreiben lernen. Reinbek 1987, S. 70

Unsere Großhirnrinde besteht aus zwei Hemisphären, die voneinander getrennt sind. Maßgeblich wurde die

Vorstellung, dass die beiden Hemisphären für unterschiedliche Aktivitäten zuständig sind, von der von

Roger Sperry

(1974) und John Carew Eccles

(1993) entwickelten Split-Brain-Forschung

geprägt. Sie konnten

beobachten, dass es Prozesse gibt, bei denen beide Gehirnregionen unterschiedlich aktiv sind. Bei einzelnen

Prozessen wurden spezielle Areale bevorzugt aktiviert. Nach deren Erkenntnissen ist die die linke Hemisphäre

für analytisches, logisches, rationales, lineares und sprachliches Denken zuständig, wohingegen die rechte

für ganzheitliches, bildhaftes, kreatives und intuitives Denken zuständig ist.

Vernachlässigt werden darf nicht, dass es sich bei diesem Konzept um ein Denkmodell handelt, das am ehesten

für den Rechtshänder zutrifft. Da in unserer Gesellschaft Rechtshänder überwiegen, ist es durchaus sinnvoll,

die Prämissen dieser Theorie nicht außer Acht zu lassen. Bei etwa 95% der Rechtshänder und etwa 60% der

Linkshänder ist die linke Hemisphäre Träger der sequentiellen Informationsverarbeitung, welche beim

Sprachverstehen, Sprechen und logischen Denken dominiert. Von einer universellen Zuordnung von bestimmten

Fähigkeiten und entsprechenden Gehirnregionen sollte jedoch nicht ausgegangen werden.

Physiologisch gesehen ist die linke Gehirnhälfte zum größten Teil aus vielen kurzen neuronalen Verbindungen

zusammengesetzt, in der rechten überwiegen die langen Verbindungen. Beide Gehirnteile sind durch das Corpus

Callosum verbunden. Das Corpus Callosum (der Balken) ist der zentrale Gewebebereich in unserem Gehirn, über

den die beiden Hemisphären Informationen miteinander austauschen. Es besteht aus mehreren Millionen

Nervenfasern.

Bei vielen Aktivitäten, so z.B. bei der Sprache, kommt es zu einem Zusammenspiel beider Hemisphären. So ist

z.B. der Wortschatz in der linken Hemisphäre verankert, während die (semantische) Bedeutung der einzelnen

Worte meist in der rechten Gehirnhälfte zu finden ist.

Die Hemisphärenschichtforschung gibt den Wissenschaftlern immer noch Rätsel auf. Während relativ klar ist,

welche Aufgaben die linke Hemisphäre übernimmt, kennt man die Funktionen der rechten Hemisphäre erst grob.

Linkempfehlungen :

aísthesis »Wahrnehmung«, »Empfindung«) wird einerseits die

aísthesis »Wahrnehmung«, »Empfindung«) wird einerseits die